Анализ работы шлюзовых промывочных приборов при отработке россыпных месторождений золота Хабаровского края — Руслан Серый

- 19 января 2018

- /

- NEDRADV, 19 января 2018 года

В последние несколько лет в россыпной золотопромышленности наблюдается рост добычи золота [1]. При этом в результате снижения запасов в россыпных месторождениях недропользователи, для сохранения и наращивания объемов добычи металла, вынуждены вовлекать в отработку труднообогатимые, а также техногенные россыпи [2-4], содержащие, в основном, золото мелких классов и требующие для его извлечения применение более эффективных обогатительных аппаратов.

В ряду проблем, с которыми в последнее время сталкиваются недропользователи при освоении россыпных месторождений (постоянно растущая стоимость топлива, нехватка специалистов на местах, большие трудности при оформлении всех разрешительных документов), вопросы извлечения золота остаются одними из самых важных, которые сильно влияют на экономические показатели предприятия в целом. Несмотря на наличие отсадочных машин, центробежных концентраторов, винтовых сепараторов, шлюзовые комплексы, по-прежнему, остаются основным обогатительным узлом промприборов не только в России, но и за рубежом [5, 6].

На основе анализа работы золотодобывающих предприятий видно, что данная технология извлечения россыпного золота имеет как свои достоинства, так и недостатки, однако она остается доминирующей в россыпной золотодобыче.

Оценивая работу промывочных шлюзовых промприборов, можно выделить ряд основных причин, приводящих к потерям металла со шлюзов:

- качество оборотной воды, используемой для промывки песков;

- высокое содержание глинистых частиц в исходных песках;

- наличие попутных тяжелых минералов;

- морфология золота (мелкое, пластинчатое золото и наличие сростков);

- конструктивные параметры обогатительного оборудования.

При высоком содержании глинистых частиц, тяжелых минералов [7,8], преобладании мелкого пластинчатого золота обогащение на шлюзах часто приводит к высоким потерям. Нередко встречаются месторождения, где все выше перечисленные факторы присутствуют одновременно. Наряду с этим, не меньшее влияние оказывают и конструктивные особенности промприбора. Нет универсальных приборов, и для каждого из них необходимо вносить определенные конструктивные и технологические изменения для оптимизации их работы на конкретном месторождении.

Потери золота при промывке песков на протяжении многих лет изучали в институте ВНИИ-1 [9], в Иргиредмете [10] и др. Для конкретного типа шлюза величина потерь золота может быть подсчитана в зависимости от его длины и выхода золота определенной размерности. Для каждого класса крупности золота определены свои коэффициенты извлечения. Основным критерием оценки потерь в данном случае является размерность золота в совокупности с конструктивными параметрами (в частности длиной шлюза) промприбора. Но данная методика не учитывает морфологию золота, уплощенность, а также наличие либо отсутствие оксидных пленок и сростков, конструктивных особенностей используемых промприборов), хотя все эти факторы оказывают не меньшее влияние, чем размерность металла.

При накоплении в технологической воде большого количества тонких взвесей скорость осаждения частиц золота снижается, что связано с увеличением плотности пульпы, при этом скорость осаждения их в несколько раз меньше чем в чистой воде [11]. Потери резко возрастают, особенно при наличии мелких и тонких классов (менее 0,2 мм).

Для промприборов типа ПГШ-50 со шлюзами глубокого (ШГН) и мелкого наполнения (ШМН) при проведении экспериментов на руч. Болотистый наблюдалась взаимосвязь между потерями металла с эфельными фракциями и выходом золота на шлюзах мелкого наполнения. При работе промприбора в течении трех недель без перестановок и использовании воды с одного технологического отстойника было произведено несколько раздельных съемок, которые показали как (в процентах) изменялось соотношение распределения металла на шлюзах при увеличении концентрации глинистых частиц в оборотной воде с 5-10 до 120 гр/л и составило соответственно 11,4 и 25,5% соответственно.

Ситовая характеристика золота в данных песках представлена в основном классом крупности -0,5+0,25 мм, выход которого составил 68,4%. Этот класс представлен пре-имущественно пластинчатым золотом с коэффициентом уплощенности 7-9.

Учитывая, что для большинства промприборов типа ПГШ эффективность грохоче-ния по пескам не превышает 50%, одним из направлений снижения потерь в данном случае будет увеличение площади грохочения, а также равномерное распределение нагрузки на ШМН.

Проблему эффективного поступления песков на ШМН, по мнению автора, возможно решить несколькими способами:

Первое – производить грохочение с полным обезвоживанием надрешетной фракции, для чего необходимо использовать сита размером сеющей поверхности в диапазоне 12-20 мм, обеспечивать значительный угол (от 20°) для саморазгрузки обезвоженного надрешетного материала.

Достоинством данного способа является практически отсутствие потерь свободно-го золота со ШГН из-за того, что вся подрешетная фракция с водой поступает на ШМН, а к недостаткам можно отнести то, что увеличивается удельная нагрузка на них, нет воз-можности регулировать Т:Ж, увеличивается общая высота и масса прибора.

Второе – создание условий максимально эффективного грохочения, оставляя часть воды на ШГН для обеспечения транспортирующей способности надрешетной фракции. Использование слабонаклонных сит (6–8°) при рассеве песков позволяет использовать бункера с регулированием Т:Ж на каждый ШМН. Использование сит с различной шириной щелей (от 3 до 10 мм), с увеличивающимися размерами по ходу потока пульпы, позволяет обогащать более мелкую фракцию, что приводит к увеличению извлечения золота на ШМН [12,13], а также позволяет снизить удельную нагрузку на них.

Сотрудниками института горного дела ДВО РАН выполнена модернизация нескольких промприборов ПГШ-50, на одном из которых (р. Болотистый, Хабаровский край) проведена оценка потерь золота со шлюзов и определена эффективность грохоче-ния по распределению золота со ШГН на ШМН.

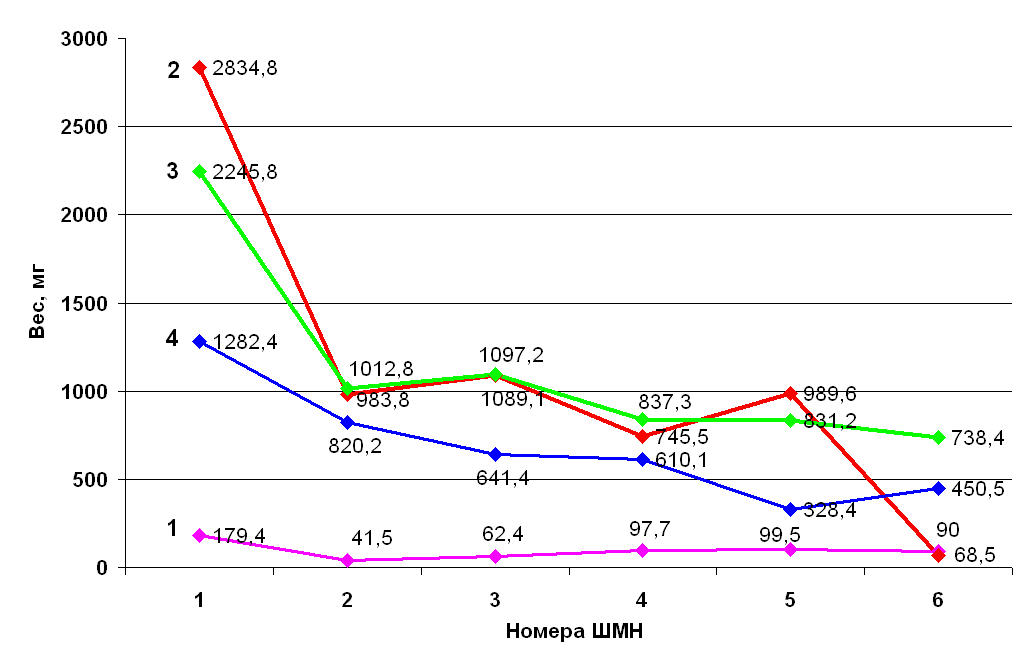

Для повышения эффективности работы ШМН была увеличена площадь грохочения на приборе в 2,5 раза, для равномерной нагрузки устанавливались сита с постепенным увеличением размера щелей. Выход подрешетного материала осуществляется через бункера, имеющие выход с регулируемым шибером. В качестве сеющей поверхности применены полиуретановые сита, показавшие не только хорошую износостойкость по сравнению с металлическими, но и более качественное разделение породы в потоке [14]. Для оценки эффективности грохочения была выполнена раздельная съемка с доводкой отдельно каждого шлюза мелкого наполнения (табл. 1), произведен ситовой анализ золота по второму эксперименту для каждого ШМН и построены графики (рис. 1).

Табл. 1. Распределение золота на промприборе ПГШ-50, гр.

|

Номер ШМН |

Эксперимент 1 |

Эксперимент 2 |

|

1 |

7 |

6,5 |

|

2 |

3,6 |

2,9 |

|

3 |

3,2 |

2,9 |

|

4 |

2,9 |

2,3 |

|

5 |

2,6 |

2,2 |

|

6 |

1,6 |

1,3 |

|

Итого ШМН, гр. |

20,9 |

18,2 |

|

ШГН, гр. |

244 |

212 |

|

Выход на ШМН, % |

7,9 |

7,9 |

Рис. 1. Диаграмма распределения по классам крупности золота на шлюзах мелкого наполнения

1 – 0,1+0,0 мм; 2 – 0,2+0,1мм; 3 – 0,5+0,2 мм; 4 – 1,0+0,5мм.

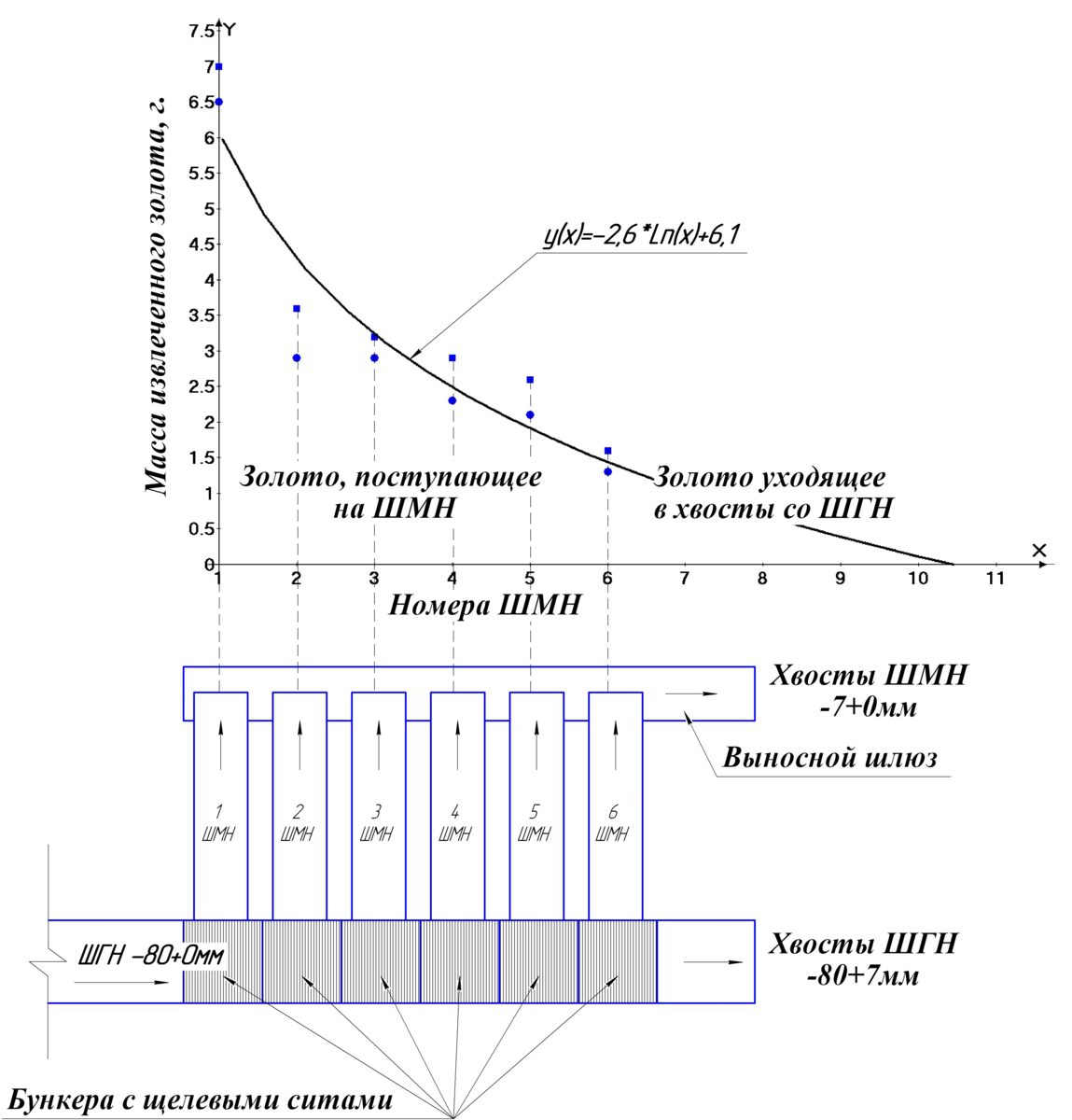

Получена зависимость распределения золота на ШМН от первого до последнего, по которой методом экстраполяции можно оценить эффективность грохочения золота на ситах, а также величину потерь на ШГН (рис. 2).

Y(X) = -2.6*Ln(x)+ a

где: Х – номер ШМН, для каждого интервала опробования;

а – величина извлеченного золота на первом ШМН, г.

Рис. 2. Зависимость распределения золота на ШМН

По характеру распределения золота видно, что удалось добиться эффективности грохочения по золоту около 90%. Эти данные подтверждаются отобранными пробами эфельных хвостов ШГН, где содержание золота не превышало 18 мг/м3. По классам крупности в хвостах ШГН распределение металла составило: -0,5+0,2 мм – 66% (представленное единичными сильно уплощенными золотниками), -0,2+0,0 мм – 33% (представлено менее уплощенными и хорошо окатанными золотниками)

Отбор и обработка проб хвостов ШМН показал, что золото находилось в классе -0,2 + 0,0 мм; минералогическим анализом обнаружено преобладание металла крупностью -0,1+0,071 мм. Содержание его в хвостах ШМН не превышало 12 мг/м3.

Среднее содержание в эфельных хвостах составило 16 мг/м3, при исходном содержании в песках 372 мг/м3, в процентном выражении данный показатель составляет 4,1%. При учете суточных съемок величина общих (с учетом на гидровашгерде) потерь составила около 5%, что является очень хорошим показателем для шлюзовых промывочных приборов, обогащающие пески, содержащие мелкое и пластинчатое золото.

На рис. 3 представлена хвостовая часть модернизированного промприбора ПГШ-50. В качестве улавливающего покрытия использовали комбинированные дражные ковры [15], для разделения породы в потоке использовались полиуретановые сита. Размер отверстий сит для данных песков был подобран в диапазоне от 3 до 7 мм. Все это позволило снизить потери со ШГН и ШМН на 5-7%.

Рис. 3. Хвостовая часть модернизированного промприбора ПГШ-50

Заключение

- обеспечить максимально эффективное разделение породы (грохочение) в потоке, чтоб исключить потери золота с хвостами ШГН;

- обеспечить равномерную нагрузку Т:Ж на каждый ШМН;

- оптимизировать углы наклона ШМН под конкретные условия;

- использовать улавливающие покрытия с максимально эффективным извлечением золота, позволяющие оперативно производить сполоск концентрата;

- производить контроль концентрации взвешенных частиц в оборотной воде.

Накопленный опыт при работе с различными шлюзовыми промприборами на золотодобывающих предприятиях позволяет сделать вывод о том, что при использовании гидроэлеваторных промприборов типа ПГШ обогащение должно осуществляться как минимум по двухстадиальной схеме с использованием ШМН, для эффективной работы которых необходимо соблюдать все вышеперечисленные условия.

Библиографический список

2. Литвинцев В.С. О ресурсном потенциале техногенных золотороссыпных месторождений / В.С. Литвинцев // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. – 2013. – № 1. – С . 97–104.

4. MacFarlane K.E. Yukon Exploration and Geology Overview 2013 / K.E. MacFarlane, M.G. Nor-dling. – Whitehorse, Canada (Yukon Geological Survey), 2014. – 80 p.

6. Van Loon S. Yukon Placer Mining Industry Report 2010-2014 / S. Van Loon, J.D. Bond. Whi-tehorse, Canada (Yukon Geological Survey), 2014. – 230 p.

8. Litvintsev V.S. Basic directions of the strategy of mastering of anthropogenic ore and placer deposits of noble metals / V.S. Litvintsev // Euraslan mining (Cornyi Zhurnal). – 2014. – No. 1. – Pp. 7-11.

10. Замятин О.В Расчет потерь золота с эфелями промывочных приборов по данным ситовых анализов / О.В. Замятин, Б.К. Кавчик // Золотодобыча. – 2008. – № 2(111). – 16 с.

13. Сас П.П. Экспериментальные исследования потерь россыпного золота на приборе ПГШ-II-50 / П.П. Сас // Золотодобыча. – 2014. – № 10 (191). – С. 18–21.

16. Серый Р.С. Оценка эффективности работы шлюзовых промывочных приборов при отработке месторождения с мелким и пластинчатым золотом / Р.С. Серый, В.С. Алек-сеев, П.П. Сас // Золото и технология. – 2015. – №1 (27). – С. 104-107.