Физико-химические геотехнологии при освоении золотосодержащих техногенных отложений

-

28 августа 2012

- /

-

Золотодобывающая промышленность, №3 (51), июнь 2012 года

Для извлечения связанного золота из техногенных отложений, наиболее эффективными технологиями могут быть кучное, кюветное или скважинное выщелачивание, а также их сочетание.

В последние 10–15 лет проблема освоения золотосодержащих техногенных образований в РФ привлекает внимание не только руководство профильных горно-добывающих предприятий и работников научно- исследовательских организаций, но и местные власти и значительную часть населения горняцких поселков, невостребованную на рынке труда в силу ограниченности рабочих мест или в результате завершения разработки месторождений.

В последние 10–15 лет проблема освоения золотосодержащих техногенных образований в РФ привлекает внимание не только руководство профильных горно-добывающих предприятий и работников научно- исследовательских организаций, но и местные власти и значительную часть населения горняцких поселков, невостребованную на рынке труда в силу ограниченности рабочих мест или в результате завершения разработки месторождений.

Попытка провести в ГД закон о вольноприносительстве, обеспечивающем возможность получения лицензий частным лицам на доизвлечение золота из отвалов, неотработанных участков месторождений и т.д. (предположительно с запасами до 10 кг), пока по разным причинам не имеет успеха. В то же время, для большинства золотодобывающих артелей и, тем более, горно-обогатительных предприятий, отвалы и хвосты обогащения в большинстве случаев, на сегодняшний день и в ближайшем будущем, не представляют производственно-коммерческого интереса, не только в силу незначительных запасов в них золота, но и вследствие сложных форм его нахождения в минеральной массе («тонкое», «плавающее», дисперсное). Такие сложно извлекаемые формы нахождения золота не могут быть извлечены индивидуалами-старателями, поскольку требуют, даже в наиболее простом случае, использования соответствующих технических средств, приобретение которых в финансовом отношении доступно как минимум артели или специализированному малому предприятию. Поэтому, при разработке законодательной базы освоения техногенных образований, с нашей точки зрения, целесообразно дифференцировать условия и организационные формы деятельности золотодобытчиков для объектов с различными типами потерянного золота (как минимум двух: извлекаемого промывкой с использованием простых технических средств и требующего использования специальной техники и технологий). В первом случае процедура выдача лицензий должна быть максимальна простой. Для техногенных образований с преимущественно сложными формами золота, которые могут быть уже безвозвратно потеряны при промывке на лотках, обычных шлюзах и «проходнушках», лицензия на освоение может выдаваться только предприятиям малого и среднего бизнеса, располагающими необходимыми кадрами и техническими средствами. Причем первоначально им должна выдаваться упрощенная лицензия на проведение геолого-оценочных работ на выбранном объекте. Затем, при получении положительных результатов, оцениваемых представителями самого предприятия, может выдаваться основная лицензия, но только после осуществления государственной геоэкологической экспертизы, представленной недропользователем в произвольной форме документации на проведение планируемых им эксплуатационных работ.

Для эффективного освоения техногенных образований со сложными формами нахождения в них золота, помимо разработки нормативно-правовой базы, необходима подготовка и его научно-технологической и технической основы, обеспечивающей возможность рентабельного и экологически безопасного доизвлечения благородных металлов как горно-добывающими предприятиями, так и специализированными малыми предприятиями, организуемыми на базе ВУЗов, ССУЗов и учреждений Академии наук. В связи с этим, важно отметить тот позитивный факт, что на рынке отечественного горно-обогатительного оборудования стали появляться новые не капиталоемкие промышленные аппараты гравитационного обогащения, обеспечивающие возможность извлечения теряемых (при использовании традиционных технологий обогащения) золотин крупностью 20–30 мкм. Эти аппараты сопоставимы и даже превосходят по эффективности существенно более дорогие аналоги (сепараторы Кнельсона, Фальконе) или более сложные и, соответственно, затратные агрегаты – отсадочные машины. Наиболее ярким примером такого инновационного оборудования является новый гидродинамический аппарат для концентрирования «тонкого» золота – ИТОМАК.

Для извлечения самой сложной формы – связанного золота техногенных образований, представленного не только сростками с жильными минералами, но и вкрапленными в них его микронно-субмикронными частицами и дисперсными включениями, наиболее эффективными технологиями могут быть кучное, кюветное или скважинное выщелачивание, а также их сочетание. Причем эти технологии должны базироваться не на стандартных процессах цианирования и сорбции, а на использовании инновационных разработок, обеспечивающих эффективное взаимодействие окислителей и комплексообразователей с внутри минеральными включениями золота. Учитывая, что техногенные золотосодержащие образования, в силу существенной разницы в вещественном составе и структурно-текстурных характеристиках исходных руд, значительно отличаются по технологическим свойствам, необходим гибкий подход и к выбору схемы выщелачивания золота, базирующийся в первую очередь на комплексном геолого-технологическом исследовании сырья и пространственном распределении и перераспределении в нем различных форм золота.

В лежалых хвостах обогащения золотосодержащих руд различных формационных типов процессы перераспределения, миграции и частичного переосаждения золота и часто сопутствующих ему меди, железа, мышьяка, молибдена протекают существенно различными путями. Для хвостов обогащения руд золото-кварцевой формации, вследствие незначительных трансформаций жильных минералов, ассоциирующих с золотом и включающем его дисперсные формы, происходит их незначительно проявленное высвобождение. Для хвостов же обогащения руд золото-сульфидной и золото-сульфидно-кварцевой формаций, вследствие окисления и частичного растворения рудных минералов, концентрирующих золото, происходит его значительное перераспределение и миграция со сточными водами за пределы хвостохранилища, сопровождающаяся загрязнением вод тяжелыми металлами, железом и мышьяком. Особый случай представляют хвосты обогащения руд золото-кварц-молибденовой и золото-кварц-молибденово-медной формаций, процессы перераспределения золота в которых в процессе хранения определяются в большей степени его начальными формами нахождения.

Примером объектов первого типа может быть хвостохранилище ЗИФ-1 бывшего Балейского комбината, в минеральной массе которого наблюдается вариации содержания золота в тонком классе, представленным глинисто-слюдистыми частицами и переизмельченными частицами кварца и халцедона при сравнительно выдержанном распределении золота в песчаном классе. По данным компании Балголд, проводившей геолого-оценочные работы на хвостохранилище, в нижних слоях накопленных хвостов (3–5 м от подошвы при общей мощности техногенных отложений 14 м) доминирует песчаный класс, поэтому для извлечения золота из него может быть применен метод скважинного выщелачивания, предложенный ранее ВНИИХТ. В тоже время для остальной минеральной массы, в силу преобладания тонкого класса минеральных частиц преимущественно с дисперсным золотом в кварце и халцедоне и слабой проницаемости для выщелачивающих растворов, более эффективны способы кучного и кюветного выщелачивания.

При кюветном или кучном (с агломерацией) выщелачивании золота из хвостов обогащения руд золото-кварцевой формации или руд зон окисления эффективно производить предварительную механо-химическую активацию минеральной массы концентрированными растворами, подготовленными в специальных реакторах, что обеспечивает формирование новых микротрещин и пор в золотосодержащих частицах кварца и халцедона и инъектирование в них таких активных экологически безопасных окислителей дисперсных, в том числе металлоорганических форм золота, как гидроксил-радикалы, которые образуются по цепочке: двухатомарный электролитический кислород – фотолитический атомарный кислород – озон -перекись водорода – гидроксил-радикал и при определенном порядке ввода в выщелачивающий раствор комплексообразователей и контакте с сорбентами не подвергают их разрушению. Эксперименты по скважинному выщелачиванию золота из лежалых хвостов верхней части Балейского хвостохранилища ЗИФ-1 хлоридными растворами, проведенные на стенде и (из параллельной пробы) по кюветному выщелачиванию цианидными растворами с механоактивацией на рольгангах, позволили получить его извлечение соответственно 52,3% и 92,4%. Кучное выщелачивание активными цианидными растворами, используемыми при агломерации, обеспечивает извлечение на уровне 78%. Учитывая относительно высокие содержания золота в этом хвостохранилище (1,3–1,7 г/т) более предпочтительна схема кюветного выщелачивания с механо-химической активацией пульпы. При выщелачивании из более бедного материала хвостохранилища ЗИФ-2 (содержание золота 0,73–1,1 г/т) с более сложным минеральным составом, включающем сульфидные минералы, предпочтительней схема кучного агломерационного выщелачивания активными цианидными растворами (извлечение золота 75%).

На Дарасунском хвостохранилище, являющимся техногенным объектом второго типа, наблюдаются существенные изменения минерального состава хвостов флотации, обусловленное процессами гипергенного окисления, выщелачивания и сорбции и фракционирования частиц по минеральному составу (фото 1)\

Исследования минеролого-геохимических особенностей лежалых хвостов обогащения Дарасунских руд показали, что в результате их гидродинамического расслоения, гипергенных и микробиологических (бактериально-химических) процессов, наблюдается своеобразная стратификация измельченной минеральной массы, сопровождающаяся перераспределением и самих основных минералообразующих элементов. При этом концентрация золота, как по латерали, так и в вертикальном разрезе, существенно варьирует за счет выноса в водной среде из песчано-глинистой фракции и концентрирования совместно с содержащими его сульфидно-арсенидными шламистыми частицами в уплотненных глинистых слоях.

В пробах, отобранных из приповерхностных слоев (до 0,5 м) содержание золота составляет 0,1–0,38 г/т, возрастая в направлении от дамбы к центру хвостохранилища, в слоях глубиной 0,5–1 м порядка 0,23–0,35 г/т, 1–1,5 м от 0,27 до 0,80 г/т. Максимальное содержание золота было отмечено в пробах, отобранных с последних интервалов скважины, т.е. 2–2,5 и 2,5–3 м соответственно 0,78 и 0,72 г/т. Такие сравнительно (с содержанием золота на момент формирования хвостохранилища – порядка 1–1,2 г/т) низкие значения даже в зонах аккумуляции и сорбции на глинах можно объяснить только выносом золота с водными потоками в форме коллоидных частиц или комплексных анионов.

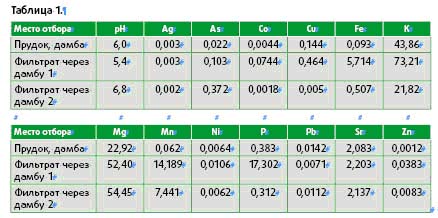

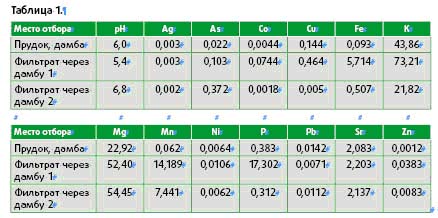

Анализ отобранных из прудков и поверхностных потоков из Дарасунского хвостохранилища водных проб на содержание индикаторных элементов (медь, железо, мышьяк), являющихся минералообразующими для халькопирита СuFeS₂, арсенопирита FeAsS и пирита FeS₂ – основных концентраторов дисперсного золота (табл. 1), определенно показывает, что происходит их значительная миграция.

Дисперсное золото, находившееся в кристаллической решетке этих минералов в форме полиэлементных и (условно) моноэлементных кластеров при ее разрушении могло переходить в водную среду на начальном этапе в форме полиядерных комплексов типа (Au Ag (S, Se))n * m 2Au (HS)²⁻ * k (Au₂ (HS) 2S)²⁻. Эта гипотеза основана на известных фактах существования в природе сульфоселенидов золота и серебра (например, минерал Петровскит ¬Au Ag (S,Se)), чаще встречаемых в форме внутри минеральных включений (микроминеральной форме), а также концентрирования дисперсного золота и серебра в участках кристалла сульфидов с повышенным содержанием селена и мышьяка. Переход в жидкую фазу этих соединений, как показали проведенные нами ранее эксперименты, существенно интенсифицируется при наличии в гидрокарбонатно-хлоридном или гидрокарбонатно-сульфатном растворе ион-радикальных кислородно-водородных кластеров, которые в условиях резко континентального климата, могут образовываться при воздействии ультрафиолетового солнечного излучения на пленочные воды: 4 Au Ag (S, Se) * z (FeS₂) + Н₂О⁻ * 3Н⁺ * 2 ОН⁻ * n Н₂О * ОН* = 2 Au (HS)²⁻ + (Au₂(HS)2S)₂⁻ + 4 Ag (S, Se) + 3Fe₂⁺ + (z–з) Fe (SO₄) + H₂SO₃ + (n)H₂O * OH₃⁺.

На определенном этапе эти комплексы распадаются на более простые составляющие, типа соединений Au (HS)₂⁻, (Au₂(HS)₂S)₂⁻ ( при рН менее 6) или переходят в метастабильные тиосульфаты и затем в моноэлементные кластеры (в околонейтральной и слабо щелочной среде). Помимо сульфогидридных форм, при окислении сульфидных и сульфоарсенидных минеральных матриц микронные включения и дисперсные формы золота высвобождаются и перераспределяются также в форме моноэлементных коллоидных частиц или в виде комплексов с тиосульфатами, с гуминовыми и фульвокислотами. Последние продуцируются микро и фитобиотой, активно развивающейся в летний период на отдельных участках хвостохранилища.

Учитывая относительно низкое остаточное содержание золота в минеральной массе Дарасунского хвостохранилища (порядка 0,58 г/т) и его неравномерное пространственное распределение, необходимо провести геолого-технологическую оценку этого объекта по материалам разведочных скважин с поинтервальным опробованием и выделением кондиционных для выщелачивания зон.

При кюветном выщелачивании золота из хвостов обогащения руд золото-сульфидной и золото-сульфидно-кварцевой формаций эффективны рабочие растворы, также подготовленные в специальных реакторах, обладающие свойством как локальных окислителей, так и комплексообразователей для золота, при сохранении миграционной пассивности мышьяка и основной части меди и железа, причем эти растворы целесообразно концентрировать в пленочной фазе ионообменных сорбентов первой стадии сорбции при их подготовке, обеспечивая таким образом при последующем введении в пульпу одновременно с выщелачивающим раствором, исключение переосаждения золота на минералы глин, слюды и углистые включения, а также минимальное загрязнение окружающей среды токсичными соединениями. При кучном выщелачивании золота из песчано-глинистых составляющих техногенных минеральных образований этого типа целесообразно использовать агломерацию с добавлением специальных активных растворов. После выстаивания агломерированного материала в течение 3–4 суток, обеспечивающем локальное окисление минеральных матриц и диффузионное выщелачивание золота осуществляется орошение штабеля накислороженной водой в «поршневом» режиме (по Ю.И. Рубцову).

Как при кучном, так и при кюветном вариантах схем активационного выщелачивания золота (соответственно для песчано-глинистой и глинисто-шламовой составляющих) из Дарасунских хвостов получено извлечение свыше 80%.

Для хвостов обогащения золото-молибденовых руд в Читинском филиале ИГД СО РАН на базе ЗабГУ в настоящее время проводятся исследования применимости схемы выщелачивания обоих этих металлов хлоридно-гипохлоритными фотоактивированными растворами. Получены первые результаты, показывающие перспективность продолжения работ.

Секисов А.Г., доктор технических наук; Трубачев А.И., доктор геолого-минералогических наук, Читинский филиал ИГД СО РАН; Конарева Т.Г., аспирант ЗабГУ

В последние 10–15 лет проблема освоения золотосодержащих техногенных образований в РФ привлекает внимание не только руководство профильных горно-добывающих предприятий и работников научно- исследовательских организаций, но и местные власти и значительную часть населения горняцких поселков, невостребованную на рынке труда в силу ограниченности рабочих мест или в результате завершения разработки месторождений.

В последние 10–15 лет проблема освоения золотосодержащих техногенных образований в РФ привлекает внимание не только руководство профильных горно-добывающих предприятий и работников научно- исследовательских организаций, но и местные власти и значительную часть населения горняцких поселков, невостребованную на рынке труда в силу ограниченности рабочих мест или в результате завершения разработки месторождений. При кюветном или кучном (с агломерацией) выщелачивании золота из хвостов обогащения руд золото-кварцевой формации или руд зон окисления эффективно производить предварительную механо-химическую активацию минеральной массы концентрированными растворами, подготовленными в специальных реакторах, что обеспечивает формирование новых микротрещин и пор в золотосодержащих частицах кварца и халцедона и инъектирование в них таких активных экологически безопасных окислителей дисперсных, в том числе металлоорганических форм золота, как гидроксил-радикалы, которые образуются по цепочке: двухатомарный электролитический кислород – фотолитический атомарный кислород – озон -перекись водорода – гидроксил-радикал и при определенном порядке ввода в выщелачивающий раствор комплексообразователей и контакте с сорбентами не подвергают их разрушению. Эксперименты по скважинному выщелачиванию золота из лежалых хвостов верхней части Балейского хвостохранилища ЗИФ-1 хлоридными растворами, проведенные на стенде и (из параллельной пробы) по кюветному выщелачиванию цианидными растворами с механоактивацией на рольгангах, позволили получить его извлечение соответственно 52,3% и 92,4%. Кучное выщелачивание активными цианидными растворами, используемыми при агломерации, обеспечивает извлечение на уровне 78%. Учитывая относительно высокие содержания золота в этом хвостохранилище (1,3–1,7 г/т) более предпочтительна схема кюветного выщелачивания с механо-химической активацией пульпы. При выщелачивании из более бедного материала хвостохранилища ЗИФ-2 (содержание золота 0,73–1,1 г/т) с более сложным минеральным составом, включающем сульфидные минералы, предпочтительней схема кучного агломерационного выщелачивания активными цианидными растворами (извлечение золота 75%).

При кюветном или кучном (с агломерацией) выщелачивании золота из хвостов обогащения руд золото-кварцевой формации или руд зон окисления эффективно производить предварительную механо-химическую активацию минеральной массы концентрированными растворами, подготовленными в специальных реакторах, что обеспечивает формирование новых микротрещин и пор в золотосодержащих частицах кварца и халцедона и инъектирование в них таких активных экологически безопасных окислителей дисперсных, в том числе металлоорганических форм золота, как гидроксил-радикалы, которые образуются по цепочке: двухатомарный электролитический кислород – фотолитический атомарный кислород – озон -перекись водорода – гидроксил-радикал и при определенном порядке ввода в выщелачивающий раствор комплексообразователей и контакте с сорбентами не подвергают их разрушению. Эксперименты по скважинному выщелачиванию золота из лежалых хвостов верхней части Балейского хвостохранилища ЗИФ-1 хлоридными растворами, проведенные на стенде и (из параллельной пробы) по кюветному выщелачиванию цианидными растворами с механоактивацией на рольгангах, позволили получить его извлечение соответственно 52,3% и 92,4%. Кучное выщелачивание активными цианидными растворами, используемыми при агломерации, обеспечивает извлечение на уровне 78%. Учитывая относительно высокие содержания золота в этом хвостохранилище (1,3–1,7 г/т) более предпочтительна схема кюветного выщелачивания с механо-химической активацией пульпы. При выщелачивании из более бедного материала хвостохранилища ЗИФ-2 (содержание золота 0,73–1,1 г/т) с более сложным минеральным составом, включающем сульфидные минералы, предпочтительней схема кучного агломерационного выщелачивания активными цианидными растворами (извлечение золота 75%).