Модульные обогатительные комплексы

- 29 августа 2012

- /

- Вестник золотопромышленника, № 20, 22 июня 2011 года

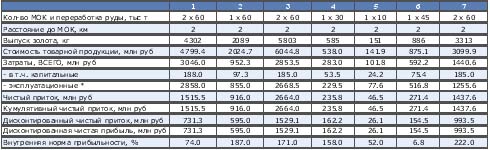

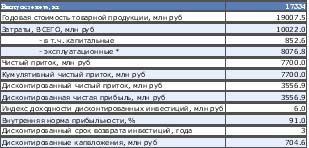

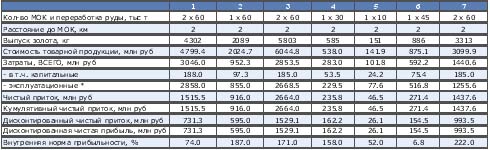

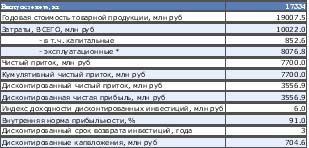

Как быстро и с умеренными капзатратами, в среднем 1000 руб на 1 т мощности по руде, вводить в эксплуатацию малые месторождения.

Как быстро и с умеренными капзатратами, в среднем 1000 руб на 1 т мощности по руде, вводить в эксплуатацию малые месторождения.

Обзор подготовлен управляющим партнёром юридической компании Vakulenko consulting, к.ю.н., членом Общества экспертов России по недропользованию Алексеем Вакуленко.

Объем реализации золота возрос на 47%.

9 октября в рамках Горного форума МАЙНЕКС Россия состоялась V интерактивная сессия «Новые времена — Новые герои», авторский проект индустриального агентства «Маркетинг от Тимченко».

Одна из ключевых проблем горнодобывающей отрасли на сегодняшний день — острый дефицит трудовых ресурсов. Уже сейчас наблюдается нехватка сотрудников на действующих предприятиях, а в среднесрочной перспективе появится еще больше новых объектов, для работы которых потребуются кадры. При этом учебные заведения не в состоянии покрыть даже имеющийся дефицит рабочих рук. Возможные пути решения кадровой проблемы на Дальнем Востоке обсудили представители вузов и отраслевых компаний в рамках конференции ...

На Всероссийском форуме россыпников в Хабаровске много говорилось о проблемах. Но, пожалуй, наиболее живой интерес вызвал доклад заместителя председателя Союза старателей России, председателя АС «Восток» Николая ЮДАКОВА. Документ готовился давно, с учётом мнения всего старательского сообщества под руководством Виктора ТАРАКАНОВСКОГО. В нём прозвучали не только проблемы, но и были профессионально сформулированы предложения по их решению. А после форума корреспонденты журнала «Наш регион — Дальн...

Холдинг «Селигдар» вырос из небольшой артели, которая 50 лет назад начала разрабатывать россыпи на одноимённой реке в Якутии. Её название пошло от местного слова «сэли», на языке северных народов означающего «мамонт». Это животное символизирует мощь земли, создало, согласно легендам, равнины и горы. Это воплощение силы, выносливости и мудрости. Аналогия напрашивается сама собой: за 50 лет «Селигдар» превратился из «мамонтёнка» в мощную, не останавливающуюся в своём развитии компанию. Сегодня она...

Нужна ли россыпная золотодобыча России или она наносит невосполнимый ущерб природе? Примерно так ставят вопрос некоторые чиновники. Но мы констатируем, что объёмы россыпной золотодобычи на Дальнем Востоке ежегодно составляют около 60 тонн. Полезно это или вредно — читайте наш материал.

О проблемах, связанных с приростом запасов на месторождениях золота, можно говорить долго. Но бесспорно одно: помимо объективных минусов, сопряжённых с истощением минерально-сырьевой базы, есть и вполне субъективные моменты. Они связаны, например, с необходимостью выполнять никому не нужные работы или следовать давно устаревшим регламентам. По мнению подавляющего большинства наших ньюсмейкеров, наиболее характерный пример — технико-экономические обоснования (ТЭО) кондиций, без которых невозможны...

В настоящее время в кулуарах Росприроднадзора активно обсуждается ситуация с занижением недропользователями класса опасности отходов недропользования — обогащения, размещаемых в хвостохранилищах после цианирования, выщелачивания и флотации руды. В данной статье я расскажу о возможностях оспаривания результатов проверки Росприроднадзора при переклассификации отходов из V в IV и более высокие классы опасности.

Переработку будет осуществлять ПК «Самолазовский».

01 ноября 2025

Роснедра намерено выставить на торги в ноябре-декабре шесть россыпей на Дальнем Востоке

30 октября 2025

Роснедра предлагает для поиска россыпного золота участки в Бурятии и Магаданской области

28 октября 2025

Дальнедра проведет торги за месторождение Делькан в Хабаровском крае

27 октября 2025

Дальнедра оценило россыпи Омеги в Якутии в 14 млн рублей

24 октября 2025

Роснедра до конца года выставят на торги россыпи на Камчатке, в Забайкалье и Якутии

22 октября 2025

Роснедра предлагает для поиска россыпного золота участки в Забайкалье и Бурятии

16 октября 2025

Две лицензии на добычу колымского золота выставит на аукцион Роснедра

15 октября 2025

Роснедра планирует лицензировать месторождение Жипхоша в Забайкалье

15 октября 2025

Роснедра предлагает для геологического изучения на россыпное золото участки в Забайкалье и Якутии

13 октября 2025

«Дружба Плюс» признана победителем торгов по россыпи Антыга

06 октября 2025

Якутнедра планирует на 20 ноября аукционы по трем участкам золота в Якутии

01 октября 2025

«АДК» и «ВИД-2000» выиграли торги по россыпям в Якутии

01 октября 2025

1 966 каратов бриллиантов из Госфонда России выставят на аукцион в октябре

01 октября 2025

207,3 млн рублей заплатит «ДВ Восток» за россыпь Эльга в Хабаровском крае

30 сентября 2025

Победителя аукциона на россыпи Антыга нашли в реестре недобросовестных участников