Чем дальше в лес — тем меньше толку

- 31 мая 2021

- /

- Бизнес-газета «Наш регион — Дальний Восток», № 05–06 (166) от 31 мая 2021 года

В представлении обывателей золотодобыча — крайне прибыльная отрасль экономики. Но мало кто знает, что это ещё и очень затратное производственное направление. Причём, помимо серьёзных налоговых обременений (того же НДПИ) и прочих расходов, на плечи золотопромышленников постоянно добавляют всевозможные дополнительные нагрузки. Финансовые, разумеется. И если так пойдёт дальше, то многие предприятия, добывающие средние объёмы драгметалла, будут вынуждены прекратить свою деятельность.

Искусственный подход

Начнём с общеизвестного: золото добывается, главным образом, на землях лесного фонда. Соответственно, старатели вынуждены вырубать лес на своих лицензионных участках. Происходит это не хаотично, а в строгом соответствии с проектами освоения лесов. Такая деятельность регламентирована несколькими нормативными актами. К ним мы ещё вернемся, а пока главное: государство предъявляет предельно жёсткие требования к работам, связанным с вырубками леса. По принципу «нанесённый природе вред должен быть компенсирован даже не в двойном, а по сути, в кратном объёме». На первый взгляд, вроде всё логично и правильно. Но если разобраться в сути проблемы, то, оказывается, в этой истории далеко не всё однозначно.

Вот что рассказал нам советник председателя Союза старателей России Павел ЛУНЯШИН:

— Сейчас золотодобытчиков обязывают не только рекультивировать отработанные лицензионные участки, но и заниматься на этих площадях полноценным лесовосстановлением. Проще говоря, высаживать ценные породы деревьев на территориях, исчисляемых сотнями гектаров. Конечно, это чрезвычайно затратное дело, особенно для предприятий, добывающих небольшие объёмы золота. Но главное, это ещё и бессмысленно. Любой специалист знает: чтобы на вырубках появился новый лес, никаким лесовосстановлением в принципе заниматься не нужно, поскольку участки лесного фонда, где производились вырубки, довольно быстро зарастают естественным путём. Однако старателей, повторюсь, принуждают производить искусственное и комбинированное восстановление, хотя ни о каком сохранении природного баланса речи здесь не идёт — у государства другая логика.

Большие деньги

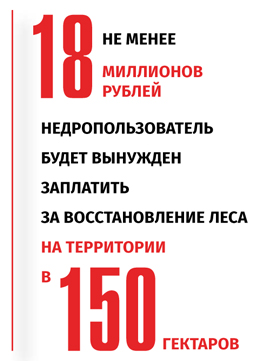

О государственной логике чуть позже. А пока о деньгах, которые золотодобытчики вынуждены тратить на лесовосстановление в соответствии с постановлением Правительства РФ № 566. Итак, в качестве примера приведём среднестатистическую отраслевую компанию, добывающую 80 килограммов драгметалла на территории Амурской области. Как известно, запасы полезных ископаемых на Дальнем Востоке изрядно истощены. Да и содержание золота в песках довольно скудное, порядка 0,4—0,5 и даже 0,3 грамма на кубометр песков. Поэтому, чтобы добыть те же 80 килограммов металла, необходимо использовать достаточно большие площади, более чем в 150 гектаров. В данном случае аренда такого участка обойдётся недропользователю приблизительно в 1 миллион 800 тысяч рублей в год. Ещё около 250 тысяч рублей придётся отдать за подготовку проектной документации и 150 тысяч — за сам проект. Но всё это, как выясняется, мелочи. С начала 2021 года практически все лесхозы Амурской области установили, скажем так, единую стоимость лесовосстановления. Сегодня она составляет 120—125 тысяч рублей за один гектар земель лесного фонда. Конечно, не вся арендованная площадь подлежит лесовосстановлению, ведь есть там и болота, и палы, и другие не покрытые растительностью участки. Но в нашем случае недропользователь будет вынужден заплатить за восстановление леса (на территории в 150 гектаров, напомним) не менее 18 миллионов рублей. А с учётом предыдущих расходов общая сумма затрат «на лес» превысит 20 миллионов, ведь и рекультивацию никто не отменял. Сумма значительная, особенно для небольшой отраслевой компании. И вот что особенно показательно. С добытых 80 килограммов золота это же предприятие заплатит НДПИ в размере 20 миллионов рублей. То есть «лесные платежи» уже сравнялись с налогом на добычу полезных ископаемых. Мы намеренно не озвучиваем название организации, чтобы в очередной раз не привлечь к ней внимание надзорных органов. Тем более это системный вопрос, и он касается подавляющего большинства недропользователей, особенно небольших производственных структур, работающих на бедных россыпях и в силу этого вынужденных вводить в эксплуатацию обширные площади земель лесного фонда.

Без возможности для манёвра

Справедливости ради стоит отметить: проблема появилась не вчера — государство уже давно переложило свои обязанности по лесовосстановлению на недропользователей. Но до определённого момента ситуация была более-

Справедливости ради стоит отметить: проблема появилась не вчера — государство уже давно переложило свои обязанности по лесовосстановлению на недропользователей. Но до определённого момента ситуация была более-

менее прозрачной. Всё регламентировалось постановлением Правительства РФ № 140 от 23 февраля 1994 года, которое обязывало недропользователей производить рекультивацию отработанных участков и сдавать эти земли территориальным лесхозам. Что же касается вырубленного леса, то в этом плане действовало постановление Правительства РФ № 604 от 23 февраля 2009 года. Правда, в последнем случае также не обходилось без проблем, поскольку выполнение требований этого постановления приводило к дополнительным затратам для недропользователей, в размере около 800 рублей за каждый кубометр древесины. Ну а сколько кубов просто сгнило в тайге — подсчитать уже невозможно. Но в любом случае, при всех нюансах, лесные участки относились к категориям земель с ЕСТЕСТВЕННЫМ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕМ. С естественным, подчеркнём это особо. А в проектах освоения лесов они к таковым до сих пор и относятся. Да, золотодобытчики вкладывали средства в аренду участков и рекультивацию, но это были общепроизводственные затраты и лесовосстановление отдельным пунктом не выделялось.

Однако в июле 2018 года был принят ФЗ-212 с показательным названием «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения». А в мае 2019 года Правительство России издало Постановление № 566 «Об утверждении Правил выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со статьями 43—46 Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка». Получилось следующее. Во-первых, недропользователь продолжает платить деньги за аренду участков земель лесного фонда. Во-вторых, золотодобытчик, как и прежде, вкладывает средства в рекультивацию. Ну а в-третьих, помимо перечисленного, на него же переложена ответственность за лесовосстановление, которое нужно произвести не позднее чем через год после рекультивации и сдачи земель. То есть основная финансовая нагрузка содержится как раз в последнем пункте. Как можно понять из приведённого выше примера, если аренда лесного участка обходится золотодобытчику менее чем в два миллиона рублей, то плата за восстановление лесов на этой же площади составляет уже 18 миллионов. Что называется, можно почувствовать разницу.

А стоит ли?

Впрочем, некоторая возможность для манёвра у недропользователя есть. Он может не платить лесхозам и восстанавливать леса своими силами. Но здесь опять-таки не всё просто. К примеру, чтобы засадить один гектар земель лесного фонда в Хабаровском крае, нужно использовать около трёх тысяч саженцев с открытой корневой системой либо две тысячи саженцев с закрытой корневой системой. Значит, чтобы восстановить лес на участке в 100 гектаров, потребуется приобрести и доставить 300 тысяч саженцев, цена которых определяется поставщиками. Ещё момент… По закону после лесовосстановления золотодобытчики в течение трёх лет обязаны способствовать приживаемости насаждений. И вот здесь стоит вернуться к позиции советника председателя Союза старателей России Павла ЛУНЯШИНА, который в одной из публикаций акцентировал внимание на двух аспектах. Первое: леса лучше всего восстанавливаются естественным образом. Буквально через год после произведённых рубок там сами собой появляются так называемые пионерные насаждения. Но в этом случае речь идёт о малоценных породах деревьев, а государству нужен возобновляемый ресурс, который впоследствии можно с прибылью использовать для хозяйственных нужд. И получается, что эта работа сейчас переложена на золотодобытчиков, а само лесовосстановление превратилось в скрытый дополнительный (и немалый) налог. Второе: в этом случае чиновники обманывают сами себя. Вот что рассказал нам Павел ЛУНЯШИН:

— Уход за растущим лесом ценных пород производится на протяжении всей его жизни. Но самое большое значение имеет уход на ранних этапах его развития, примерно до 20 лет с момента лесовосстановления. В противном случае берёза, осина, ива, а иногда и крупные кустарники в большинстве случаев обгонят целевые деревья, перехватят большую часть необходимого для фотосинтеза и роста света, а высаженные ценные деревья (сосна) или погибнут совсем, или частично (ель, дуб) выживут в виде чахлых заморышей. В результате, как бы качественно лесовосстановление ни проводилось и какой бы ни использовался при этом посадочный материал, без правильного последующего ухода вырубки почти всегда зарастают тем же, чем заросли бы безо всякого лесовосстановления.

Посадить — не главное

Получается, что как бы государство ни перекладывало свои функции по лесовосстановлению на недропользователей, толку в любом случае не будет. Не сможет золотодобывающая компания, даже при желании, за три года вырастить ценный лес, который формируется в течение минимум 20 лет. Этим должны заниматься специализированные организации. И за государственные средства.

Правда, некоторые золотодобытчики, занимающиеся лесовосстановлением самостоятельно, предлагают следующий выход из положения — если срок производственной деятельности на участке превышает три года, то за недропользователем было бы целесообразно закрепить работы (на ежегодно рекультивируемых землях) по проведению минерализации поверхности, уход за естественным лесовосстановлением, осветление, прореживание и, возможно, ликвидацию сорных разновидностей. Кстати, интересно, а ведут ли на своих участках лесовосстановительную деятельность те, кто наносит природе прямой урон, то есть лесозаготовители? Ведь как раз проблема нарушения земель золотодобычей изначально надуманна. Здесь стоит привести официальную статистику. Итак, общая площадь земель лесного фонда России составляет 1146 миллионов гектаров. Из них нарушено золотодобычей менее 0,1 миллиона гектаров, то есть 0,006% от площади всего лесного фонда, которая в течение трёх-пяти лет подвергается естественному лесовосстановлению. Но при этом старателей обязывают вкладывать в «дурную работу» миллионы рублей и тратить в прямом смысле золотое время на подготовку соответствующих документов. Тем самым подрывается производственный потенциал предприятий, добывающих стратегический ресурс — золото. Не говоря уж о том, что именно такие компании создают в отдалённых посёлках Дальнего Востока рабочие места, платят большие налоги в бюджеты всех уровней и реализуют множество социальных проектов. Так что проблему с лесовосстановлением необходимо решать кардинально. Лучший выход из положения, на наш взгляд, предложил председатель Союза старателей России Виктор ТАРАКАНОВСКИЙ в своём письме на имя министра природных ресурсов и экологии РФ Александра КОЗЛОВА:

— Нельзя перекладывать на недропользователей несвойственные им функции по лесоразведению и лесовосстановлению, а функции по лесоразведению и лесовосстановлению необходимо возложить исключительно на государственные и специализированные организации.

Вот так! Профессионально, коротко и по сути. И абсолютно понятно, что принимать решение нужно срочно.

Александр МАТВЕЕВ